En ligne depuis le 28/09/2021

0/5 (0)

Description

Olivier Le Pape, professeur à l'Institut Agro, parle dans cette vidéo des ressources alimentaires liées à la pêche et à l'aquaculture en milieu marin. Il examine les enjeux, les dynamiques et l'évolution possible de ces deux activités, tout en rappelant l'intérêt de ces ressources halieutiques pour l'alimentation humaine.

Objectifs d’apprentissage :

- Comprendre l'intérêt des ressources issues de la pêche et de l'aquaculture pour l'alimentation humaine.

- Appréhender la diversité des enjeux liés à l'exploitation des ressources halieutiques.

- Avoir une approche à la fois historique et prospective de l'exploitation des ressources halieutiques.

État

- Labellisé

Langues

- Français

Licence Creative Commons

- Partage des conditions à l'identique

- Pas d'utilisation commerciale

- Pas de modification

Nature pédagogique

- Cours

Niveau

- Bac+3

Objectifs de Développement Durable

- 14. Vie aquatique

Thèmes

- Alimentation

- Ecosystèmes et biodiversité

- Transition juste & équitable

Types

- Grain audiovisuel

Mots-clés

Contributeurs

Le Pape Olivier

L'institut Agro

Olivier Le Pape, Professeur à l'Institut Agro

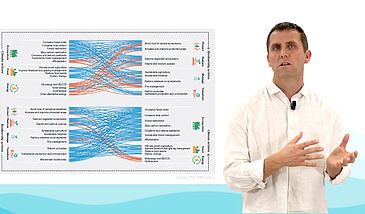

Ma mission, aujourd'hui, c'est de vous présenter un panorama des ressources de la pêche et de l'aquaculture et des enjeux alimentaires qui s'y rapportent. Alors, je vais commencer par une présentation de la production globale selon les données de la FAO. Vous avez ici la production de la pêche, en bas, et de l'aquaculture, en haut, depuis les années 1950. Donc, en ce qui concerne la pêche, on voit deux choses, déjà que l'eau douce est très, très dominée par la mer, la pêche maritime est très dominante, et on voit une croissance régulière de la pêche depuis les années 1950 jusqu'aux années 1990. La production par la pêche a quadruplé durant cette période-là, avant de se stabiliser depuis 1990 et de ne quasiment plus évoluer depuis. Par contre, dans ces années 1990, au moment de la stabilisation de la pêche, l'aquaculture a encore un niveau de production extrêmement faible et, depuis, la croissance, que ce soit en eau douce mais aussi en mer, est très forte. Donc, deux choses à retenir : la croissance de la pêche, puis de l'aquaculture, et la deuxième, c'est cette croissance régulière, puisque les produits aquatiques ont la plus forte croissance des produits alimentaires au niveau planétaire.

Je ne me suis pas beaucoup focalisé sur les chiffres, car ce qui nous intéresse, c'est l'alimentation, pas juste la production. Or, un quart de la pêche ne sert pas à alimenter des humains, il sert notamment à l'alimentation animale. Donc, trois quarts de la pêche, soit 74 millions de tonnes, et 100% de l'aquaculture, 82 millions de tonnes, servent à l'alimentation humaine. Et donc, la consommation par habitant et par an est de l'ordre de 20,5 kilos par an. C'est-à-dire que pour nourrir 7 milliards d'habitants avec 20,5 kilos, on utilise, on consomme environ un petit peu plus de 150 millions de tonnes de production. Donc, la pêche, puis l'aquaculture ont surcompensé la croissance démographique. Si vous regardez le graphique ici, on voit la production en bleu, la croissance démographique, qu'on voit un petit peu moins bien, en orange, et puis la consommation par habitant, qui est en rouge. Et donc, comme la production dépasse la croissance démographique, la consommation par habitant augmente et a triplé depuis les années 1950.

Aujourd'hui, les produits aquatiques représentent, uniquement en calories, 1 à 2% de l'alimentation mondiale, ce n'est pas beaucoup, mais ils représentent 7% des protéines et 17% des protéines animales, avec environ 50% eau douce et 50% marin. Tout ça, ce n'est pas équitablement réparti. On a une trentaine de pays pour lesquels les protéines animales sont représentées à plus de 30% par les protéines aquatiques, et parmi ces pays-là, il y a 22 pays sur ces 30 qui sont des pays pauvres avec des problèmes de carences alimentaires. Donc, le slogan de la FAO par rapport à ça, c'est : "Les produits aquatiques sont riches pour les pauvres". Parce qu'ils sont essentiels pour fournir, pour beaucoup de pays, des protéines et aussi des micronutriments.

Alors, je vais maintenant m'intéresser plus spécifiquement à la pêche, avant de vous parler d'aquaculture. La pêche a cette spécificité d'être, au niveau planétaire, la dernière activité conséquente de chasseurs-cueilleurs pour l'approvisionnement humain. D'accord ? Les prélèvements marins de faune sauvage sont 40 fois supérieurs aux prélèvements de faune sauvage terrestre. Et comme on prélève de la faune qui est produite naturellement, on ne choisit pas la production, et donc elle est assez diversifiée. On prend ce qui est produit par le milieu naturel. Et donc, la pêche est très diversifiée, avec 2 000 espèces environ qui sont exploitées.

Alors, quel est l'état de cette exploitation par la pêche ? Si je reprends les données de la FAO depuis les années 1970, vous avez ici, en bas, les espèces sous-pêchées, au milieu, les espèces pleinement exploitées, et puis les ressources surexploitées, en orange, en haut.

Et donc, on voit que finalement, il n'y a pratiquement plus de ressources peu exploitées, qu'on a gardé environ 50% de stock pleinement exploité et que la proportion de ressources surexploitées croît pour atteindre aujourd'hui plus d'un tiers, avec une tendance, qui est mauvaise, à l'augmentation de cela. C'est d'autant plus préjudiciable qu'on est capables, quand on met de la gestion en œuvre, de gérer durablement les ressources halieutiques, ce qui est bénéfique pour le maintien de la faune aquatique, mais aussi ce qui permet de produire plus, et de surcroît de produire, par la pêche, pour beaucoup moins cher.

En ce qui concerne l'aquaculture, maintenant, c'est 90 millions de tonnes de production, c'est plus de 50% de l'alimentation humaine en produits halieutiques, c'est plus que la pêche. Et l'aquaculture, elle est entre, disons, 35 et 40% marine, alors que la pêche est à forte dominante maritime. L'aquaculture est moins diversifiée que la pêche, parce qu'on produit en aquaculture, comme en agriculture, ce que l'on souhaite produire. C'est-à-dire qu'on choisit ses productions, ce qui fait que 85% de l'aquaculture sont concentrés sur une vingtaine d'espèces. Une caractéristique de l'aquaculture, c'est d'être dominée par l'Asie, qui produit plus de 9/10 de la production, avec la Chine qui, à elle seule, en représente plus des deux tiers. Mais, la principale caractéristique de l'aquaculture, c'est son niveau de croissance absolument phénoménal. On est à 8% de croissance depuis les années 1960 : au cours des 60 dernières années, on a multiplié la production de l'aquaculture par 60. D'accord ? Sur les 30 dernières années, depuis la stabilisation de la pêche, les années 1990, cette production aquacole, elle a été multipliée par 13. La croissance, rien que sur les 15 dernières années, elle est encore de 6% par an. De ce fait, on a supplanté la limitation de l'offre, donc l'aquaculture se développe beaucoup plus vite que la population mondiale et fait qu'on continue à augmenter la consommation de produits aquatiques du fait de cette croissance de l'aquaculture.

Deux exemples de cette croissance rapide. La bascule entre pêche et aquaculture pour l'alimentation mondiale, c'est 2015, et aujourd'hui, on a déjà 10 millions de tonnes de plus de production aquacole que de production par la pêche. Le deuxième exemple est illustré sur la figure... Tout simplement, ce que vous voyez, c'est que la croissance de la pêche s'est arrêtée, elle est nulle depuis les années 1990. J'en ai déjà parlé. La croissance de l'agriculture et de l'élevage, ici en haut, elle est certes constante mais modérée. Et ce qu'il y a en bas, c'est la croissance de l'aquaculture. Vous voyez, les taux de croissance, la pente croissante est sans commune mesure avec les autres types de production.

Et donc ça m'amène à vous parler, maintenant, de perspective, de ce qui va se passer dans l'avenir, car j'ai parlé du passé et du présent. Ce que vous voyez ici, sur la partie droite de la figure, c'est les perspectives d'avenir. La pêche, que l'on voit ici un petit peu décroître, ça, c'est ce qui va se passer si l'on intègre le fait que la surexploitation continue. Si on gérait durablement, on pourrait un peu augmenter la production par la pêche. Et ce qu'on voit surtout en jaune, c'est la croissance de l'aquaculture qui se perpétue. Et donc, les protéines aquatiques pourraient atteindre un tiers des protéines animales en 2050, ça, c'est du domaine à peu près certain, mais elles pourraient dépasser les protéines animales terrestres d'ici 50 ans dans l'alimentation humaine. C'est la plus forte croissance alimentaire. De surcroît, son impact est moindre.

Pour faire de l'aquaculture, et notamment en mer, on consomme moins d'eau et on consomme aussi moins d'intrants. Aujourd'hui, les produits aquatiques, c'est 17% des protéines animales pour seulement 4% des intrants. Je vous ai présenté l'importance des produits aquatiques, et notamment marins, dans l'alimentation humaine. Et là, je conclus pour vous dire que cette importance, elle va encore croître et se développer.