En ligne depuis le 11/02/2025

0/5 (0)

Description

Christophe Prazuck, directeur de l'Institut de l'océan à Sorbonne Université, discute dans cette vidéo des leviers permettant de lutter contre la transformation de l'océan, comme par exemple la gouvernance, l'opinion publique ou encore la recherche scientifique.

Objectifs d'apprentissage :

- Identifier les grands leviers permettant une meilleure préservation de l’océan

- Expliquer l’importance de l’opinion publique pour la mise en place d’actions en faveur de l’océan

- Expliquer le rôle de la recherche scientifique pour éclairer l'action collective

État

- Labellisé

Langues

- Français

Licence Creative Commons

- Partage des conditions à l'identique

- Pas d'utilisation commerciale

- Pas de modification

Nature pédagogique

- Cours

Niveau

- Bac+1

- Bac+2

Objectifs de Développement Durable

- 14. Vie aquatique

Types

- Grain audiovisuel

Mots-clés

Contributeurs

Prazuck Christophe

directeur de l'Institut de l'océan , Sorbonne Université

Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée, d’une vidéo du MOOC UVED « L’Océan au cœur de l’Humanité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.

Chercheurs, citoyens et politiques : agir pour l'océan

Christophe Prazuck, Directeur de l'Institut de l'océan à Sorbonne Université

1. Qui doit agir ?

Quand je dis « nous », de qui s’agit-il ? De vous, de moi, de nos actions individuelles, de notre engagement associatif, social, mais aussi les villes, les régions, les États, et leurs gouvernements. Naturellement puisque ces impacts seront si profonds, si étendus, puisque les océans eux-mêmes sont si vastes, cette nécessité de l’action a une dimension politique locale, régionale, nationale. Mais est-ce suffisant ? Probablement pas.

2. La question du droit

L’océan n’est pas un pays. On s’y déplace sans entrave, c’est le principe de la liberté de navigation. Il appartient à tout le monde donc il n’appartient en fait à personne. Les États peuvent imposer leurs normes et leurs règles sur la mince bande de eaux territoriales, d’une grosse vingtaine de kilomètres de large (une heure de bateau en route vers le large).

Au-delà de cette bande, les États peuvent réguler la pêche, l’exploitation du fond de la mer, la recherche scientifique sur une zone plus large de 360 kilomètres de large (une journée de bateau de route vers le large) appelée la zone économique exclusive.

Mais plus loin, plus au large, dans ce qui représente la moitié de l’océan mondial plus rien, plus de police en mer, plus de lois nationales qui protègent l’environnement, plus de régulations sur la biodiversité. Seul compte la loi de l’État du pavillon à bord du bateau qui navigue en haute mer. Mais hors des limites de ce bateau, rien ou très peu pour le reste, en tout cas rien à la mesure des enjeux. Il existe quelques normes internationales tout à fait indispensables qui s’applique à des sujets bien précis : le code la route en mer, la construction des pétroliers, la pêche à la baleine, la pêche au thon dans le Pacifique ou les activités économiques autour de l’Antarctique etc... mais rien de global et de contraignant.

3. La question de la gouvernance

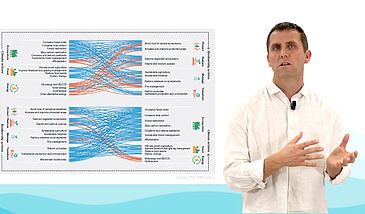

Le défi est aujourd’hui de gouverner les océans ; de gouverner les océans avec sagesse pour préserver les océans, adapter nos sociétés sans empêcher les circulations des gens, des biens et des données ; de gouverner les océans en étant éclairé par la science ; de gouverner les océans en étant compris du plus grand nombre.

Sous l’égide des Nations-Unis, de nouveaux traités internationaux doivent être discutés ou entrer en vigueur dans les années à venir pour préserver la biodiversité en haute mer, pour limiter la pollution plastique. Des débats intenses traitent de l’exploitation minière des grands fonds, des relations entre les sciences de l’océan et les décideurs politiques.

Mais tout cela prend du temps, requiert souvent des consensus internationaux que les tensions géopolitiques ne favorisent pas. De même, les ambitions des pays sur l’exploitation ou la préservation des océans et de leurs ressources diffèrent, parfois diamétralement.

C’est la raison pour laquelle le poids des opinions publiques sera déterminant et nécessite de bâtir une culture océanique.

4. Le rôle de la France

Dans cette lente gestation qui englobe la science, ses savoirs et ses recommandations, l’action publique, le droit international et la gouvernance des océans la France a une position singulière.

D’abord parce qu’elle dispose du deuxième espace maritime mondial (11 millions de kilomètres carrés, 22 fois sa superficie terrestre) disséminé sur tous les bassins océaniques du globe. Ensuite parce qu’elle bénéficie d’un appareil académique de tout premier plan dans les sciences et les humanités de l’océan. Cet appareil de recherche et de formation couvre toutes les disciplines liées aux océans. C’est une richesse bâtie conçue, construite, entretenue, développée pendant des décennies. A l’heure où l’océan requiert attention et décision c’est un atout considérable. Je formule le vœu qu’il joue pleinement un rôle à la mesure de son excellence pour produire de nouveaux savoirs, pour éclairer l’action publique par ses recommandations, pour bâtir une vision mondiale partagée des questions océaniques grâce au tissu international des coopérations scientifiques, pour mettre ses connaissances à la disposition du plus grand nombre et favoriser la mobilisation de chacun d’entre nous.

5. Conclusion

L’océan n’appartient à personne, c'est une difficulté, mais c’est aussi une bonne nouvelle, car l’océan appartient à tout le monde et que tout reste à faire. Il nous appartient d’agir et de travailler ensemble pour protéger ces écosystèmes. Nous en avons les moyens.