En ligne depuis le 18/02/2025

0/5 (0)

Description

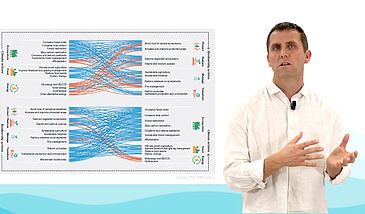

Sébastien Ybert, coordinateur France 2030 Grands fonds marins, propose dans cette vidéo un état des lieux concernant l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds. Il met en évidence la diversité des acteurs et des positions par rapport à ce sujet.

Objectifs d'apprentissage :

- Expliquer ce qu'on entend par ressources minérales de l'océan profond

- Définir le mode de gestion de ces ressources en fonction de leur localisation dans l'océan

- Identifier les acteurs et leurs positions par rapport à l'exploration et à l'exploitation de ces ressources

État

- Labellisé

Langues

- Français

Licence Creative Commons

- Partage des conditions à l'identique

- Pas d'utilisation commerciale

- Pas de modification

Mentions Licence

- Droit

Nature pédagogique

- Cours

Niveau

- Bac+2

- Bac+3

Objectifs de Développement Durable

- 12. Consommation et production responsables

- 14. Vie aquatique

Thèmes

- Finitude des ressources

Types

- Grain audiovisuel

Mots-clés

Contributeurs

Ybert Sébastien

coordinateur France 2030 Grands fonds marins , IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée, d’une vidéo du MOOC UVED « L’Océan au cœur de l’Humanité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.

Exploration, préservation et exploitation des ressources minérales de l’océan profond : où en sommes-nous ?

Sébastien Ybert, Coordinateur France 2030 Grands fonds marins

L'exploration de l'océan profond a révélé une grande diversité de paysages et d’écosystèmes. Nous allons ici parler des ressources minérales que l’on y trouve, de la façon dont elles sont gérées et de l’actualité.

1. Diversité des ressources minérales des grands fonds

Lorsque l’on parle des ressources minérales des grands fonds, on parle de 3 objets géologiques distincts, associés à des écosystèmes différents :

Les nodules polymétalliques, qui se trouvent dans les plaines abyssales à des profondeurs allant de 4 à 6000 m, et qui contiennent en particulier du Manganèse, du Cuivre, du Nickel et du Cobalt

Les amas sulfurés, qui sont situés le long des dorsales océaniques ou bassin arrière arc à des profondeurs de 1500 à 3000m, et dont les métaux d’intérêts sont le Cuivre, le Zinc, l’or et l’argent

Enfin, les Encroutements cobaltifères, qui se trouvent sur les monts sous-marins à des profondeurs entre 800 et 2400m, avec comme métaux d’intérêt le Cobalt, le Platine, le Tellure et le Titane…

Il est important de noter qu’il n’y aujourd’hui aucune exploitation de ces ressources minérales profondes.

Le niveau de connaissance de ces ressources est également très variable et, bien que des comparaisons soient parfois faites entre les ressources minérales terrestres et ces ressources minérales profondes, l’estimation de ces dernières est majoritairement basée sur des résultats de campagnes scientifiques et n’est que rarement une estimation de ressources selon les standards de l’industrie minière. Ces comparaisons sont par conséquent à regarder avec beaucoup de précaution.

2. Gestion des ressources minérales des grands fonds

Comment sont gérées ces ressources minérales ? Cela dépend de leur localisation dans les espaces maritimes qui sont codifiés par la Convention des Nations Unis sur le Droit de la Mer (la Convention) : ainsi les ressources situées dans les zones économiques exclusives et les extensions du plateau continental (lorsque ces extensions existent) relèvent des juridictions nationales des pays concernés. C’est donc chaque pays qui décidera pour les ressources de sa ZEE de leur protection ou de leur exploitation et des modalités de celle-ci. Les ressources minérales qui se trouvent elles dans la Zone (avec un Z majuscule, terme qui correspond au sol et au sous-sol marin au-delà des juridictions nationales) sont régies par l’Autorité Internationale des Fonds Marins, ou AIFM, et sont considérées comme patrimoine commun de l’humanité.

Qu’est-ce que l’AIFM et comment fonctionne-t-elle ? Et bien, l’AIFM est une organisation internationale créée en 1994 sous l’égide de l’ONU. Comme cette dernière, elle dispose d’une Assemblée Générale, regroupant tous ses membres qui sont les Etats signataires de la Convention, à savoir 169 pays et l’Union Européenne. L’AIFM dispose également d’un Conseil, dont la France fait partie, qui en est l’organe décisionnel ainsi que d’un Secrétariat. L’AIFM est également doté d’autres organes de gouvernance que je ne mentionnerai pas aujourd’hui. Les Etats-Unis n’ayant pas signé la Convention, ils n’en sont pas membres mais suivent tout de même ses travaux en tant qu’observateurs. D’autres Etats, des ONG et associations professionnelles sont aussi observateurs de l’AIFM.

Le mandat de l’AIFM est multiple mais ses deux piliers principaux sont l’organisation et la gestion des activités dans la Zone (c’est-à-dire la prospection, l’exploration et l’exploitation des ressources minérales qui s’y trouvent) ainsi que la protection et la préservation du milieu marin des impacts de ces activités. On note tout de suite dans ce mandat la tension entre ces deux objectifs d’exploitation et de protection.

Depuis sa mise en place l’AIFM a établi les règlements pour la prospection et l’exploration pour les 3 ressources minérales des grands fonds et travaille depuis maintenant plus de 10 ans à l’élaboration du règlement pour l’exploitation.

3. Un sujet polarisant

Les questions liées aux ressources minérales et aux activités de l’AIFM suscitent un intérêt croissant, qui s’illustre à la fois par le nombre de contrats d’exploration, qui a fortement augmenté ces dernières années, avec aujourd’hui 30 contrats d’exploration en vigueur, et par un nombre toujours plus important d’observateurs à l’AIFM [signe de l’intérêt du sujet et de l’importance pour les différentes parties prenantes de contribuer aux discussions et aux travaux de l’AIFM].

On se rend compte en regardant les détenteurs de ces contrats d’exploration que certains acteurs sont particulièrement actifs dans le domaine. Par exemple la Chine et la Russie pour ce qui concerne les Etats et The Metals Company et GSR pour les acteurs privés.

Au-delà de cet intérêt croissant, on note également une polarisation de plus en plus marquée entre les acteurs favorables à une exploitation rapide, justifiant la nécessité de démarrer l’exploitation par un besoin urgent d’accès à de nouvelles ressources, en particulier pour réaliser la transition énergétique mais aussi pour faire face à l’appauvrissement des gisements à terre. Cette urgence n’est pas forcément fondée, comme le souligne l’'European Academies Science Advisory Council dans un rapport de 2023 qui met en avant les questions liées à la maitrise de la demande, du recyclage et de l’évolution des technologies pour remettre en cause ce discours.

De l’autre côté nous avons les acteurs favorables à la protection de l’environnement, ou a minima à une approche de précaution tant que les lacunes de connaissances n’ont pas été comblées pour permettre des prises de décisions qui soient éclairées par une meilleure compréhension de ces environnements et des impacts qu’auraient une exploitation. Ce besoin de connaissance porte à la fois sur les impacts sur ces écosystèmes mais également sur l’impact que pourrait avoir une dégradation de ces écosystèmes sur le fonctionnement global de l’océan.

32 pays ont aujourd’hui pris position en faveur d’une telle pause de précaution, d’un moratoire ou d’une interdiction comme la France, qui est le seul pays à défendre une position aussi tranchée. Au-delà des variations dans la terminologie, les motivations de ces pays peuvent également varier et sont le fruit de considérations politiques [intérêt d’afficher une position forte en faveur de la protection de l’environnement], de considérations économiques [par exemple pour protéger ses propres intérêts liés à une activité minière terrestre au niveau national] et bien sûr environnementales. [En France, au-delà de la position à l’échelle nationale, la Polynésie a adopté un moratoire sur l’exploitation des ressources minérales dans la ZEE polynésienne et la Nouvelle-Calédonie a également adopté un moratoire pour sa ZEE couvrant lui l’exploitation et l’exploration, à l’exception des recherches scientifiques].

4. Exemples concrets

D’un point de vue concret, que se passe-t-il aujourd’hui dans les zones où se trouvent ces ressources minérales.

Pour ce qui concerne la Zone avec un grand Z, l’ensemble des contractants mettent en œuvre un programme d’exploration, avec donc des campagnes en mer, qui traitent de l’évaluation des ressources, de la connaissance de l’état initial de l’environnement, du développement des technologies d’extractions et de traitement des minerais, ainsi que de la formation de personnels de pays en développement. Parmi ces différents sujets, chaque contractant s’engage sur un programme d’exploration précis. Les faits marquants concernant les contractants les plus favorables à un démarrage rapide de l’exploitation sont en particulier les essais menés en 2022 par la société TMC, avec un test de collecte et de remonté de nodules dans le Pacifique, ainsi que des travaux relatifs au traitement métallurgique des nodules. D’autres contractants ont mené, ou prévoient, de mener des tests de collecte de nodules. C’est le cas du contractant belge GSR, avec un test mené en 2021, et de deux contractants chinois qui prévoient eux des tests de collecte en 2025 sur leurs contrats d’exploration respectifs dans le Pacifique. La volonté de ces acteurs d’avancer rapidement vers une exploitation se heurte cependant aux questions relatives à la protection de l’environnement avec par exemple des protestations d’ONG, comme ce fut le cas lors d’une campagne de 2023 de la société TMC au cours de laquelle le navire de Greenpeace est venu protester contre une future exploitation.

Pour ce qui concerne les ZEE, même si comme pour la Zone, aucune exploitation n’a démarré, certains pays ont accordé des licences d’exploration comme notamment les iles Cook. En Papouasie Nouvelle-Guinée, une licence d’exploitation avait été accordée dans la ZEE mais l’entreprise a fait faillite avant de démarrer l’exploitation. Après des années sans activités, leur repreneur a relancé cette année son activité d’exploration, suscitant de nombreuses protestations d’acteurs qui demandaient auprès du gouvernement de Papouasie Nouvelle Guinée l’annulation de ce permis d’exploitation. Autre exemple, le Japon, qui est actif dans la Zone, l’est également dans sa ZEE puisque depuis 2017 ont eu lieu des essais d’extraction de sulfures et d’encroutements.

Enfin, à l’échelle européenne, il convient de signaler l’activité d’exploration menée par le gouvernement norvégien dans sa ZEE et le processus d’attribution de licences d’exploration initié par ce dernier et qui visait l’attribution des premières licences dès 2025. La coalition au pouvoir a cependant subi un récent revers et a dû accepter une pause de 12 mois dans ce processus suite à des négociations avec d’autres partis.

La question des ressources minérales est donc un sujet au cœur de l’actualité qui englobe des enjeux environnementaux, économiques, géopolitiques mais également sociétaux.