En ligne depuis le 20/02/2025

0/5 (0)

Description

Éric Foulquier, maître de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, discute dans cette vidéo de la transition écologique du secteur maritime. Après en avoir rappelé les impacts, il présente les grands leviers permettant cette transition et souligne le rôle central des pôles dans cette trajectoire.

Objectifs d'apprentissage :

- Situer la contribution du transport maritime aux impacts environnementaux des sociétés

- Expliquer les trois grands leviers possibles pour la transition écologique du transport maritime

- Comprendre le rôle des ports dans la transition écologique du transport maritime

État

- Labellisé

Langues

- Français

Licence Creative Commons

- Partage des conditions à l'identique

- Pas d'utilisation commerciale

- Pas de modification

Mentions Licence

- Economie

- Géographie et aménagement

Nature pédagogique

- Cours

Niveau

- Bac+2

- Bac+3

Objectifs de Développement Durable

- 12. Consommation et production responsables

- 13. Lutte contre le changement climatique

- 14. Vie aquatique

Thèmes

- Transports et mobilités durables

Types

- Grain audiovisuel

Mots-clés

Contributeurs

Foulquier Éric

maître de conférences , Université de Bretagne Occidentale (UBO)

Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée, d’une vidéo du MOOC UVED « L’Océan au cœur de l’Humanité ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.

Le tournant environnemental du transport maritime

Éric Foulquier, Maître de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale

1. Impacts écologiques du transport maritime

Depuis 30 ans, le transport maritime est face à une problématique, celle de la décarbonation, à savoir la gestion de ses émissions. La trajectoire n'est pas bonne, puisque depuis les premiers travaux de l'OMI à partir de 1997, on constate une croissance quasiment continue, avec une légère inflexion au moment de la crise de 2008-2009.

Le transport maritime, ce sont 3 % des émissions mondiales. C'est essentiellement un chiffre calculé par rapport à la consommation de carburant des navires, mais il faut aller bien au-delà, puisque pour construire des navires, il faut aussi du carburant et de l'acier. On voit bien que c'est une industrie extractive et qu'elle participe globalement à des impacts beaucoup plus larges que la seule consommation de carburant.

Cette décarbonation dans le transport maritime correspond à un véritable changement de paradigme. Lorsqu'on interroge les ports depuis 25 ans, c'est ce que fait l'ESPO, l'association des ports européens, sur leurs priorités environnementales, on s'aperçoit qu'en 1996, elles étaient liées à des problématiques d'extension, des problématiques d'emprise : comment gérer de l'eau lorsqu'on engage la construction d'un polder, la qualité des eaux, la question du dragage... Des problématiques d'emprise. 25 ans plus tard, lorsqu'on interroge ces mêmes ports, les problématiques sont liées à la qualité de l'air, le changement climatique, le bruit, les relations avec les voisins. On est clairement sur des problématiques d'empreinte.

Ce secteur d'activité a un impact global, à l'échelle de la planète. Il y a des impacts en termes de contaminations, de polluants, d'invasions biologiques. Ça touche les environnements terrestres, marins, atmosphériques. Dans tout cela, le port joue un rôle majeur puisque c'est bien au port que les contrôles peuvent s'effectuer et c'est bien au port qu'on peut stocker et faire stationner des engins de sécurisation, de dépollution. Le port joue un rôle clé dans cette trajectoire d'écologisation, et c'est un facteur d'inégalité environnementale, puisque tous les ports n'ont pas les mêmes exigences en matière de gouvernance, et n'ont pas les mêmes moyens à accorder à ces problématiques écologiques et environnementales, voire sécuritaires.

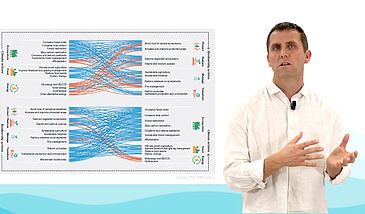

Le transport maritime et cette trajectoire d'écologisation, c'est une problématique d'occupation industrielle du monde océanique. Les réalités sont plurielles. Le parcours d'un porte-conteneurs n'est pas le même qu'un croisiériste ; idem pour le pétrole ou le vrac sec. Un exemple correspond aux navires de service, ces petites unités que personne ne voit, qui sont dans les ports et qui desservent soit les navires, soit les plateformes offshore. Quand on regarde, par exemple, sur ces cartes, les trajectoires de ces navires, à l'échelle des Caraïbes, c'est une navigation côtière qui dessert les principales stations offshore du golfe du Mexique pour des transferts de personnel ou d'avitaillement.

Cette occupation industrielle du monde est double. Elle est momentanée lorsque le navire parcourt un espace maritime, mais elle est aussi pérenne lorsqu'on décide de mettre en place des plateformes offshore d'extraction de minerais.

2. Solutions pour une trajectoire d'écologisation

Il faut commencer par le navire. Il y a trois solutions technologiques, du point de vue de l'OMI, lorsqu'il s'agit de construire un navire. On peut, aujourd'hui, avoir tout un tas d'outils qui permettent qu'il soit plus efficace et moins contaminant. Ensuite, il y a des solutions opérationnelles, lorsqu'il s'agit, par exemple, de diminuer la vitesse du navire, ou bien de gérer la question des escales. Ensuite, il y a les carburants alternatifs, lorsqu'il s'agit de ne plus utiliser du fioul lourd, mais d'autres carburants moins contaminants, moins pourvoyeurs de gaz à effet de serre.

Construire un navire prend du temps. Brittany Ferries lance cette année son dernier navire, le Saint-Malo, qui est un navire assez performant, le plus grand navire hybride au monde actuellement : GNL, biogaz et électrique. La stratégie a été à la fois de diminuer sa consommation énergétique, de changer de source énergétique et d'envisager des solutions de traitement à bord de ses émissions. Ce navire a été complètement pensé.

Toutes les solutions ne sont pas forcément faciles, du point de vue des néocarburants. Si on prend l'exemple de l’hydrogène, pour faire de l’hydrogène vert, il faut du soleil et du vent. Dans quelles régions du monde on trouve ces ressources en abondance, et dans des conditions de production économique assez intéressantes ? Au Moyen-Orient et au Sahel globalement. On voit bien que la situation géopolitique de ces deux régions n'est pas stable, et que produire des carburants et de l'énergie renouvelables dans ces régions-là ne sera pas chose facile, en tout cas sans un traitement géopolitique.

Parmi toutes les solutions, il y a le vélique, dont on parle régulièrement, puisqu'en France, on est fans de voile, donc ça fait rêver tout le monde. Les projets foisonnent. Je prendrai l'exemple de Canopée, qui est un des plus emblématiques, puisqu'il transporte les fusées Ariane. Cependant, il pose la question de l'intérêt de décarboner le transport du navire alors que celui-ci transporte des fusées. C'est une autre question, mais on voit qu'il y a un lien entre le navire et son utilité sociétale. Parmi ces projets, quatre sont d'ores et déjà effectifs.

Il y a TransOceanic Wind Transport, la société TOWT, avec ses deux sister-ships, Artemis et Anemos, d'une capacité de 1 000 tonnes.

Il y a Grain de Sail, la société qui est positionnée à Saint-Malo, mais qui est originaire de Morlaix, avec son Grain de Sail I puis son Grain de Sail II, qui fait 350 tonnes de capacité de transport.

Il y a aussi, à l'échelle internationale, le Juren Ae, un navire des Îles Marshall qui, lui aussi, transporte 300 tonnes.

Il y a aussi le transport de passagers, puisque la société Iliens, qui a été créée en 2022, fait du transport de passagers entre Quiberon et Belle-Île. 13 000 passagers la première année, 18 000 la seconde. On peut dire qu'elle a rencontré son public, même si cette liaison, c'est un million de passagers.

3. Discussion

Ces quatre solutions sont intéressantes, puisqu'elles remettent en cause la question de la massification. Depuis un siècle et demi, le transport n'a cessé d'augmenter ses capacités. Les bateaux sont de plus en plus grands. Un navire moyen, en termes de conteneurs, ce sont 7 000 boîtes. Un navire moyen, en termes de marchandises, ce sont 50 000 à 60 000 tonnes. Or, ces navires proposent des toutes petites quantités.

Le modèle portuaire, et le modèle maritime en général, a été conçu pour fonctionner sur ces masses, sur ces volumes. Donc, le succès de ces navires, leur intégration dans le modèle économique, repose sur la capacité des ports à imaginer des solutions fiscales, des solutions économiques, financières, pour intégrer dans leur modèle ces petites quantités, qui apportent pourtant de la qualité.

On comprend que cette question de l'écologisation du transport maritime est une problématique portuaire. Traditionnellement, le port a trois types de performance. On lui reconnaît la performance territoriale : la gestion de son arrière-pays, la performance infrastructurelle : la qualité de ses équipements, et la performance organisationnelle : la capacité à organiser tout un tas de métiers, somme toute assez différents, qui sont capables d'amener une marchandise de la mer chez un client à terre. Le grand défi des ports, ça va être d'organiser, au sein de ces trois performances, la performance environnementale, c'est-à-dire intégrer l'écologie dans le modèle économique des ports. L'écologie et la question environnementale ne doivent plus être une contrainte, mais une opportunité.