En ligne depuis le 28/02/2025

2/5 (1)

Description

Dans cette vidéo, Serge Müller, professeur émérite du Muséum national d'Histoire naturelle, présente la forêt urbaine. Après avoir défini cette notion, il présente la diversité des formations arborées qui la composent. Il conclut en questionnant l'avenir de la forêt urbaine, dans un contexte de changement climatique.

Objectifs d'apprentissage :

- Définir ce qu’on entend par « forêt urbaine »

- Expliquer les grandes caractéristiques des forêts urbaines

- Identifier la diversité des formations arborées composant la forêt urbaine

- Analyser la question de l’avenir de la forêt urbaine dans un contexte de changement climatique.

État

- Labellisé

Langues

- Français

Licence Creative Commons

- Partage des conditions à l'identique

- Pas d'utilisation commerciale

- Pas de modification

Nature pédagogique

- Cours

Niveau

- Bac+1

- Bac+2

Objectifs de Développement Durable

- 11. Villes et communautés durables

- 13. Lutte contre le changement climatique

- 15. Vie terrestre

Thèmes

- Atténuation, Adaptation & Résilience

- Ecosystèmes et biodiversité

Types

- Grain audiovisuel

Mots-clés

Contributeurs

Muller Serge

Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo du MOOC UVED « Arbres ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.

La forêt urbaine : une approche globale du rôle des arbres en ville

Serge Müller, MNHN

1. Définition de la forêt urbaine

La FAO a défini la forêt urbaine comme étant l'ensemble des surfaces boisées, des groupes d'arbres et des arbres individuels se trouvant en zone urbaine et périurbaine, en incluant donc d'une part les forêts, mais aussi les arbres des rues, des parcs et des jardins et les arbres d'endroits abandonnés.

2. Recouvrement de la forêt urbaine

La première caractéristique de cette forêt urbaine est son faible recouvrement, 14 % à Paris, 21 % à Montréal, 27 % à Lyon, toujours quand même supérieur à 10 %, et se rapproche de celui de certaines forêts de climats très secs ou de certains stades de régénération naturelle ou artificielle des forêts après des coupes d'arbres.

3. Substrat de la forêt urbaine

La deuxième caractéristique de cette forêt urbaine, et qui la différencie fortement des forêts classiques, est au niveau du substrat, qui est largement artificiel, et du sol qui est discontinu, comme on le voit bien sur cette photographie qui nous montre des zones végétalisées restreintes, séparées par de vastes zones avec du macadam.

4. Richesse en essences de la forêt urbaine

La troisième caractéristique de la forêt urbaine est sa grande richesse en essences, c'est-à-dire en espèces d'arbres. On voit bien que le nombre d'essences est en général bien plus élevé dans les forêts urbaines des climats tempérés que dans les forêts normales, c'est-à-dire non urbaines, correspondantes. En effet, le nombre d'espèces d'arbres indigènes dans les forêts françaises est de l'ordre d'une centaine d'espèces. Ce nombre s'abaisse même à 25 espèces indigènes dans les forêts d'Île-de-France. En comparaison, pour la ville de Paris, le nombre d'espèces d'arbres qui a été dénombré est de 700 espèces différentes inventoriées dans l'Open Data de la Ville de Paris. Pour une autre ville, la ville de Grenoble, il est de plus de 300 espèces différentes. Si on prend une surface restreinte, par exemple en forêt tempérée, la diversité ligneuse est considérée comme élevée lorsqu'elle est de plus d'une dizaine d'essences différentes pour 10 hectares, alors que dans le parc Monceau à Paris, que vous voyez sur cette image, on a, sur 8,4 hectares, plus de 150 essences d'espèces d'arbres différentes.

5. Diversité des structures de la forêt urbaine

Une autre caractéristique de la forêt urbaine est qu'elle est très diversifiée dans sa structure. On y trouve d'une part des vraies forêts, plus ou moins bien conservées ou dégradées qui sont présentes en contexte périurbain. À l'exemple d'une part de l'agglomération de Strasbourg, on a des forêts alluviales qui sont d'une grande richesse et qui sont classées en réserves naturelles nationales.

Pour Paris, tout le monde connaît les forêts suburbaines du bois de Boulogne et du bois de Vincennes qui sont très riches en nombre d'arbres différents, 300 000 arbres ont été comptabilisés, mais qui sont des forêts fortement dégradées et anthropisées par les activités humaines.

Ensuite, on trouve des plantations ligneuses linéaires, souvent monospécifiques, comme ici sur le boulevard Blanqui où on a plusieurs rangées de platanes, où il n'y a que des platanes qui sont présents. Dans d'autres rues, ce ne seront que des marronniers ou des tilleuls, donc des plantations monospécifiques.

On trouve aussi dans ces forêts urbaines des petits groupes ou des arbres isolés, comme ici sur la place Victor Hugo à Grenoble, et également des plantations surfaciques d'arbres.

Un exemple très classique est celui du jardin du Luxembourg à Paris, qui date de plus de quatre siècles, avec plus de 3 000 arbres qui sont présents de 175 espèces différentes, ceci sur une superficie de plus de 20 hectares.

Un autre parc parisien est le parc Montsouris, dans le XIVe arrondissement, qui est un parc haussmannien datant de la deuxième moitié du XIXe siècle : 1 300 arbres différents de 150 espèces différentes sur 15 hectares.

Ou des parcs plus petits ou des squares, comme le square, ici dans le XVe arrondissement, où, sur un hectare, on a plus d'une centaine d'arbres de 21 espèces différentes.

On trouve aussi des plantations ligneuses dans les cimetières, à l'exemple du cimetière Montparnasse où on voit bien le quadrillage sur cette photo prise à partir du sommet de la tour Montparnasse, le quadrillage des allées boisées de ce cimetière. En bas, la diapositive représente une de ces allées, occupée par des sophoras du Japon.

Ou le deuxième cimetière ici, le cimetière du Père-Lachaise, où on a un peuplement qui est beaucoup plus dense d'arbres, avec près de 4 000 arbres différents de 113 espèces différentes sur une superficie de plus de 40 hectares du cimetière.

Un autre type de peuplement ligneux différent est celui des friches ligneuses qui se sont développées spontanément dans des espaces abandonnés, ici la Petite Ceinture, ancienne voie ferrée, qui suite à son abandon a été colonisée spontanément par des arbres, d'une part des essences présentes naturellement,

comme l'érable sycomore ou le sureau noir, et des espèces exotiques envahissantes, comme l'ailante ou le robinier faux-acacia.

Certains types de peuplement plus originaux et plus récents correspondent aux micro-forêts Miyawaki, du nom du scientifique japonais qui est à l'origine de ces micro-peuplements forestiers en ville, que vous voyez sur cette diapositive, directement après plantation, après 6 mois ou au bout d'une année.

Une des caractéristiques de ces micro-forêts urbaines correspond donc à des peuplements sur des surfaces très restreintes, de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés, avec des plants qui sont des jeunes plants, 30 cm jusqu'à 1 m au maximum. Un peuplement qui est très dense, 3 ou 4 plants

ligneux au mètre carré, d'essences différentes mais indigènes, présentes sur le territoire correspondant, en vue de favoriser une croissance et une dynamique végétale très rapides pour reconstituer, c'était l'objectif, la végétation potentielle naturelle en quelques décennies. Ce type de plantation connaît un engouement très important, il mobilise aussi les populations urbaines présentes à proximité.

On en trouve dans de nombreuses villes françaises maintenant, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Mulhouse, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, et dans d'autres villes encore. Ces avantages qui sont mis en avant de croissance très rapide et de biodiversité élevée sont souvent largement controversés. Ils apparaissent un peu excessifs, mais c'est un type de peuplement qui doit trouver sa place par rapport à d'autres formes présentes dans la forêt urbaine et ils vont constituer des peuplements, des bosquets denses, et s'inscrivent dans une approche globale de forêt urbaine.

Un autre exemple récent est constitué par les mini-forêts urbaines développées par la Ville de Paris, comme ici la première qui a été créée en 2024 sur la place de Catalogne dans le XIVe arrondissement. Vous voyez ici la place de Catalogne en 2022, telle qu'elle existait avant la création de cette forêt urbaine. Le projet qui a été développé par la Ville de Paris de végétaliser et de mettre en connexion avec les rues avoisinantes la place de Catalogne.

Le résultat au bout des plantations qui ont eu lieu en 2024, avec 470 arbres qui ont été plantés de plus d'une vingtaine d'essences différentes, correspondant à des espèces indigènes mais aussi à des espèces exotiques d'origine américaine, ceci sur une superficie de 4 000 m².

6. Fonctions écologiques de la forêt urbaine

L'ensemble de ces différents types de peuplements ligneux qui constituent la forêt urbaine va permettre de créer des connectivités entre ces différentes composantes, comme on le voit ici. On retrouve les bois de Vincennes et de Boulogne, on retrouve la couronne périurbaine de Paris et les parcs et les boulevards qui ont été boisés, qui permettent d'assurer cette connectivité permettant la circulation de la biodiversité, à l'image de ce geai des chênes que j'ai eu le plaisir de voir à l'automne 2024 dans le parc Montsouris, évidemment sur un chêne.

7. Avenir de la forêt urbaine

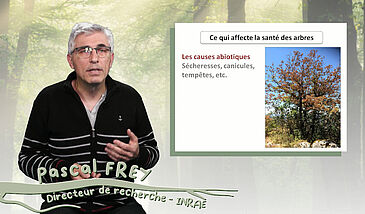

Quel est l'avenir de cette forêt urbaine après 2050 et dans le contexte de changement climatique et de canicules beaucoup plus fortes qu'on va avoir au cours des étés des prochaines décennies ? Vous voyez ici la couverture d'un rapport qui a été fait, "Paris à 50°C", qui montre que les populations urbaines seront

soumises à ces températures mais également les arbres et qu'un certain nombre d'essences d'arbres, en particulier les essences qui sont indigènes en France, ne seront plus adaptées à ces températures très

élevées. On observe de plus en plus de mortalité. Une étude a été faite qui montre que plus de 70 % des espèces d'arbres seront en situation de risque dans nos grandes villes françaises d'ici à 2050, d'où la nécessité de rechercher de nouvelles essences qui pourront être mieux adaptées au contexte du changement climatique dans la deuxième moitié du XXIe siècle.

Un outil a été développé aux USA depuis maintenant près d'une vingtaine d'années sur plus de 1 600 espèces d'arbres. Il a évalué leur capacité d'adaptation à ces nouvelles conditions climatiques. En France, également, a été développé depuis quelques années l'outil Sésame par le Cerema, donc les services écosystémiques rendus par les arbres modulés selon l'essence, pour rechercher quelles sont les espèces qui sont les mieux adaptées. L'analyse a été faite sur plus de 500 taxons différents dans la situation actuelle. Cet outil est encore en cours de développement par un nouveau projet développé par le Cerema avec l'ADEME et avec l'association Plante & Cité. Cet outil s'appelle AVEC, adaptation du végétal au climat de demain, pour préciser quelles sont les essences qui seront les mieux adaptées à la deuxième moitié du XXIe siècle, à l'image de cette espèce, un chêne-liège de Chine, qui apparaît bien adapté aux conditions climatiques de demain.

J'espère vous avoir convaincus que la forêt urbaine apparaît comme une composante essentielle au bien-être humain dans les villes de demain.