En ligne depuis le 06/03/2025

0/5 (0)

Description

Camille Bernery, chargée de mission Espèces exotiques envahissantes à l'UICN France, explique et illustre dans cette vidéo (6'09) le processus de détection précoce des espèces exotiques et de réaction rapide par rapport à celles devenant ou pouvant devenir envahissantes.

Objectifs d'apprentissage :

- Présenter les dispositifs, en France, permettant de détecter de manière précoce l'arrivée d'une espèce exotique

- Expliquer les étapes permettant de réagir rapidement face à une espèce récemment détectée et présentant un risque d'invasion.

État

- Labellisé

Langues

- Français

Licence Creative Commons

- Partage des conditions à l'identique

- Pas d'utilisation commerciale

- Pas de modification

Mentions Licence

- Sciences de la vie

Nature pédagogique

- Cours

Objectifs de Développement Durable

- 14. Vie aquatique

- 15. Vie terrestre

Thèmes

- Ecosystèmes et biodiversité

Types

- Grain audiovisuel

Mots-clés

Contributeurs

Bernery Camille

chargée de mission Espèces exotiques envahissantes à l'UICN France

Ce document est la transcription révisée, chapitrée et illustrée d’une vidéo de la collection UVED « Les invasions biologiques ». Ce n’est pas un cours écrit au sens propre du terme ; le choix des mots et l'articulation des idées sont propres aux interventions orales des auteurs.

Les invasions biologiques : détection précoce et intervention rapide

Camille Bernery, UICN France

1. Contexte

La réglementation, le contrôle des importations et la limitation des introductions d’espèces exotiques ne peuvent prétendre à un risque zéro. De nouvelles espèces exotiques sont fréquemment détectées dans la nature à l’image de la Fourmi électrique dans le Var en juin 2022.

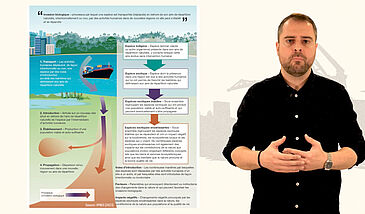

Afin de prévenir toute éventualité d’invasion, il est crucial de pouvoir intervenir le plus tôt possible, tant que l’espèce occupe encore une petite zone et que son éradication reste possible. Le processus Détection Précoce et Réaction Rapide permet de limiter considérablement les coûts de gestion sur le long terme, ainsi que les impacts environnementaux, économiques et sanitaires des espèces exotiques envahissantes.

La Détection précoce et réaction rapide repose sur une cascade d’actions spécifiques, planifiées à l’avance, et sur une coordination efficace entre tous les acteurs impliqués tels que les gestionnaires, scientifiques, autorités locales et même les citoyens.

2. La surveillance

La première étape de ce processus est la surveillance, qui repose sur des observations sur le terrain pour détecter les espèces exotiques au plus tôt après leur introduction. Des technologies comme les drones ou les pièges-photos peuvent être utilisées. Comme il est impossible de surveiller tous les territoires en permanence, les efforts se concentrent sur des zones à haut risque d’introduction d’espèces, comme des ports, aéroports ou encore des jardins botaniques, ou à fort enjeu de conservation telles que les aires protégées. Par ailleurs, certaines espèces exotiques, connues pour être envahissantes dans d’autres régions similaires, peuvent aussi faire l’objet d’une attention particulière.

Pour que cette surveillance soit efficace, il est crucial de mobiliser de larges réseaux d’observateurs. Ces réseaux peuvent être constitués de professionnels dont la gestion des EEE fait partie de leur métier, mais aussi des bénévoles formés, notamment via des programmes de sciences participatives spécifiques aux EEE. Par exemple, en Occitanie, les "Missions Flore" créées par Tela Botanica, proposent des programmes de sciences participatives pour détecter les plantes exotiques en partageant photos, lieux et dates des observations sur une plateforme en ligne. Les observations sont ensuite intégrées dans des bases d’informations libres d’accès qui peuvent être régionales, nationales, ou internationales.

En France, la plateforme de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), gérée par le Muséum National d’Histoire naturelle, joue un rôle clé dans la surveillance des espèces exotiques envahissantes. Elle regroupe les signalements issus de divers programmes, notamment "Écureuil en France", qui collecte les observations des écureuils natifs ainsi que des espèces introduites en France, telles que l'écureuil de Corée ou l'écureuil de Pallas. À l’échelle européenne, la plateforme European Alien Species Information Network (EASIN), mise en place par la Commission européenne, permet de signaler, notamment grâce à la science participative, les observations des espèces inscrites sur la liste des espèces préoccupantes pour l’Union européenne.

3. Détection précoce

Lorsqu’une espèce exotique est détectée, la première chose à faire est de confirmer qu’il s’agit bien d’une espèce exotique, notamment en se reposant sur l’expertise de spécialistes en taxonomie. Une fois l’espèce identifiée, il est nécessaire d’évaluer si elle représente un risque significatif. En effet, toutes les espèces exotiques ne deviennent pas envahissantes : certaines s’installent sans causer de problème majeur. L’évaluation du risque s’appuie sur des caractéristiques comme la capacité de reproduction et de dispersion de l’espèce, ainsi que sur des données concernant son impact dans des environnements similaires.

4. Réaction rapide

Si l’espèce est identifiée comme étant exotique et à risque, le processus d’Alerte Rapide est déclenché. Toutes les informations disponibles sur l’espèce et le lieu de sa détection sont transmises à des référents désignés qui coordonnent alors les actions de gestion sur le terrain, permettant une réaction rapide. Ces référents peuvent être un conservatoire botanique, un conservatoire d’espaces naturels, un service de l'État comme les directions régionales de l’environnement ou encore une association naturaliste régionale

Cette réaction rapide repose sur un plan de gestion adapté, incluant des méthodes d’intervention spécifiques, un suivi continu pour mesurer l’efficacité des actions, et une surveillance des sites à proximité pour limiter la dispersion. Le plan de gestion est ajusté au cours des actions si nécessaire. Cependant, pour qu’un plan de gestion soit efficace, il est indispensable d’anticiper les contraintes logistiques : garantir la disponibilité du matériel, mobiliser des équipes sur le terrain et sécuriser des financements pour couvrir les coûts. Ces aspects, souvent complexes, sont essentiels pour réussir l’intervention.

4. Exemple

Un exemple concret de Détection Précoce et Réaction Rapide (DPRR) est celui de la Crassule de Helms, une plante aquatique exotique envahissante, originaire du Pacifique et déjà présente dans plusieurs départements du Nord de la France. En janvier 2016, sa présence est signalée par un bénévole du Conservatoire botanique national de Brest dans plusieurs zones de Loire-Atlantique. Rapidement, un comité technique regroupant des organismes locaux et des acteurs privés est constitué afin d’évaluer les risques et coordonner une intervention. Après des prospections confirmant un risque de dispersion préoccupant, des actions d’éradication sont menées dès septembre et octobre 2016. Ce succès a été possible grâce à une mobilisation rapide et une bonne coordination des acteurs et grâce à la disponibilité des financements nécessaires pour agir sans délai.